予防歯科

検査⇒診断⇒できるだけ削らずに歯を強く

★ お子様から成人になられた患者様やインビザライン矯正でお越しの成人患者様が増えました。そのため、 最近は、ホームホワイトニングや予防歯科にも力を入れています。

私達が強調させていただきたいのは、「ずっとお越しいただいている患者様であってもお口の中は色々に変化する」ということです。

たとえ顔なじみの患者様であっても「毎回、新しい患者様と思って、現状を冷静に判断する事が大切」だと考えています。

ご希望の患者様には、定期的に唾液検査も行います。

○ 「申し上げることは特にございません」とあっさりと終わるとき=問題がない

× かなりトークがある場合=実は通常より注意が必要

とお考えいただければ幸いです。

生活習慣が改善すれば、エナメル質の再石灰化が起こり、削らずにすむ歯が増えます。

私達は、ライフスタイルの改善指導を行い、浅いむし歯なら自分で治していただきたいと思っています。

★ 予防処置として歯のクリーニングはかなり普及してきました。 しかし、親知らずが適切に生えてこないケースで親知らずを抜歯せずに放置して、他の歯ばかりをクリーニングしたとしても 長期的に見ると問題が起こる可能性が高いです。

親知らずを保存したために歯並びが悪くなり、手前の歯もむし歯になって、結局、奥歯を失うことになってしまいがちです。

通院・治療編

予防歯科からの提案

通院・治療編

検査⇒診断⇒できるだけ削らずに歯を強く

★︎砂糖を制限し、再石灰化を期待します。

★ こむら小児歯科・矯正歯科が開業した1995年当時は、「歯科は歯が痛くなった時に行くところ」と考える人がまだまだ多かった時代です。

当時の日本は、歯磨き粉にフッ素は入っていませんでしたし、昼食後に歯を磨く人はほぼいませんでした。

そのため、むし歯が非常に多く、当時の保険制度は、「削って治す」という修復メインでしたから、一般歯科の多くは、入れ歯や差し歯をはじめとする修復主体の歯科医院でした。

それほど歯が悪くないのに歯科医院に行くたびに歯を削る治療をされ、通っている間に自分の歯がどんどんなくなっていくという経験をされた方も多かった時代です。

当歯科は、生活習慣についての指導の後、エナメル質内の軽度のむし歯は削らずに経過観察する流れになっています

★ そういう状況の中で、開業当時から私が心がけてきたことは、「歯をできるだけ削らないで欲しい」と願う患者様の受け皿となる歯科を作ることでした。

★ さて「砂糖についての毒性:その真実」という論文が2012年に『ネイチャー』という英国の自然科学雑誌に掲載されました。 この論文で「砂糖は体に毒」▶ということが示されました。

健康のためには、病因を除去して予防を心がけることが一番大切です。

むし歯・治療に対する考え方

●診療は ガイドライン ▶に基づいて、ご説明・ご指導いたします。

●歯周病について

歯周病の特徴は

- 自覚症状が少ない病気です

- 成人の80%がかかっています

- 歯を支える骨が溶けて歯が抜けてしまう病気です

院長も3ヶ月毎にこの写真のように午前中にアポイントを取り、自院で定期的に検診してクリーニングもしてもらっています。

「早期発見、早期治療」が正しいのは、むし歯に対してではなく、歯周病に対してです。

★炎症が進んで歯ぐきのポケットが深くなって嫌気性菌が増殖を始めるとやっかいなことになります。

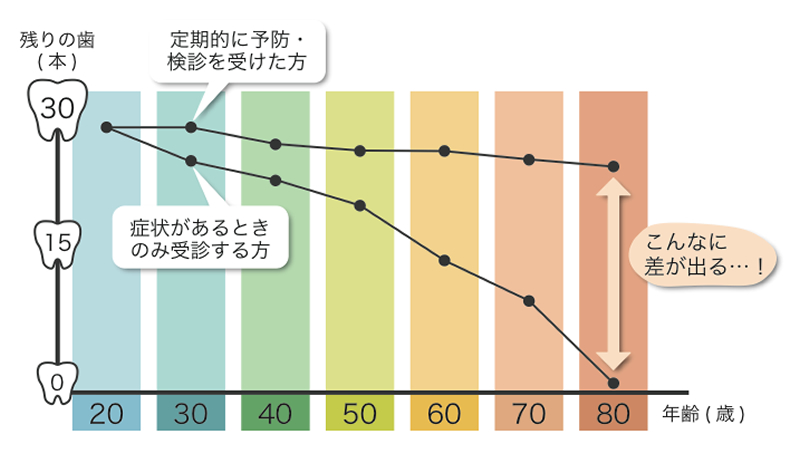

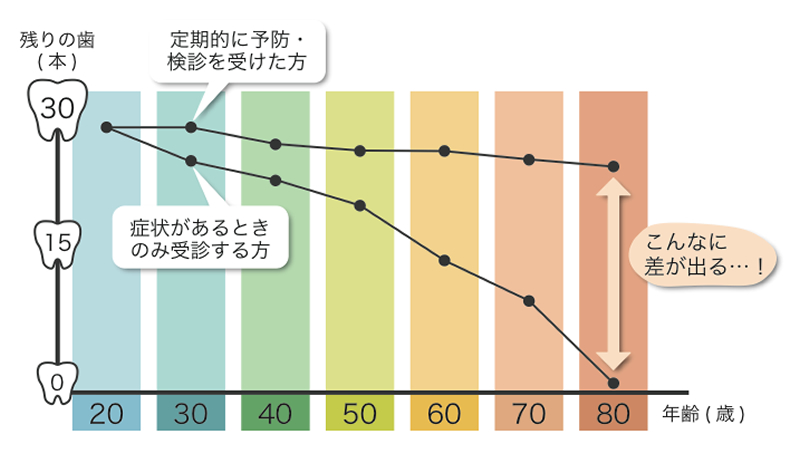

定期的に歯医者に通った人と痛くなってから通う人とでは、年齢が上がるにつれて、残存歯の本数に大きな差が出ます。

「できるだけ歯を削って欲しくない方」はスタッフにお気軽にご相談ください。

※神経を取るような大きなムシ歯や重度の歯周病の場合は、一般歯科をご紹介させて頂いています。あらかじめ御了承ください。

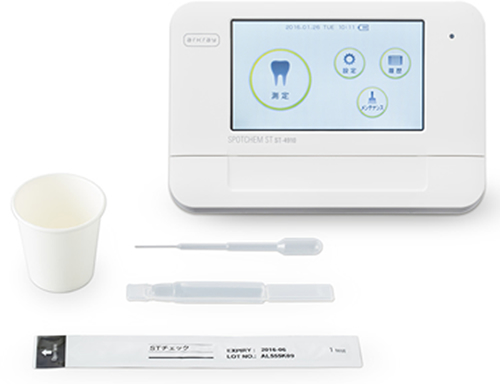

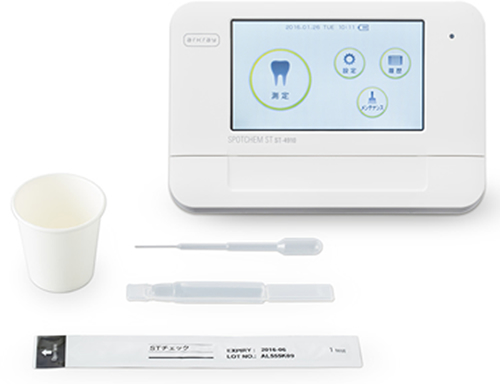

唾液検査について

●予防歯科では、アークレイ社のSiLL-Haを使用しています。(1000円+税)

★一度の検査で、口腔内トラブルに関係が深い7項目を測定できます。

・むし歯菌

むし歯菌を中心とした、口腔内細菌の代謝活性を測定します。

・酸性度、緩衝能

唾液の酸性度および緩衝能(唾液の酸を中和する能力)を測定します。

一般的に、唾液が酸性になりやすいと、むし歯を発症しやすいといわれています。

・潜血、白血球、タンパク質

唾液中に存在する、赤血球、白血球、タンパク質を測定します。

歯周病では、口腔内出血のため唾液中にこれらの項目が検出されることがあります。

・アンモニア

唾液中のアンモニアは、口腔内の総細菌数と比例するといわれています。

唾液中アンモニアの測定により、口腔内細菌のレベルを推定します。

重要

★砂糖なしでは日々の生活ができなくなってしまうと、「虫歯が次々とできる」→「順番に歯を削る」→「歯の神経を取る」→「インプラント」→「入れ歯」 というパターンになってしまいます。これでは80才で20本の歯を残すのはまずムリでしょう。

●消費社会と砂糖

★多くの飲料メーカーやお菓子メーカーは、自社の製品が売れることが最優先です。缶コーヒーのヘビーユーザーが甘めのコーヒーを好むことを把握した上で、あえて糖分の多いコーヒーを販売しています。

しかし砂糖は体に毒です。酒やタバコと同じように、砂糖を含む加工食品のパッケージにも健康に対する危険性を印刷するべきではないのでしょうか?

予防歯科からの提案

定期的な受診が歯のダメージを最小限に押さえる

★2年ぶりくらいに来られた患者さんが大きなむし歯をつくっているのを見るたびに、 改めて痛感します。

「むし歯=生活習慣病」です。むし歯の発症や予後には、さまざまな要因が影響していますが、それらの要因は、

○虫むし歯菌や有害物質、ストレス要因などの「外部環境要因」

○食習慣などの「生活習慣要因」

の3つに分けることができます。

★ 私の印象としては、遺伝要因(約3割)は変えることができませんが、後の外部環境や生活習慣(約7割) は改善が可能です。

「削って詰めても虫歯になるので、かぶせたけれどもダメで抜いて入れ歯になって、ようやく虫歯がゼロになった」ということにならないために、キチンとした生活習慣を守りましょう。

アクセス